ハイイロアザラシの基本情報

英名:Grey Seal

学名:Halichoerus grypus

分類:食肉目 アザラシ科 ハイイロアザラシ属

生息地:ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、ラトビア、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スウェーデン、イギリス、アメリカ合衆国

保全状況: LC〈軽度懸念〉

参考文献

過酷な繁殖

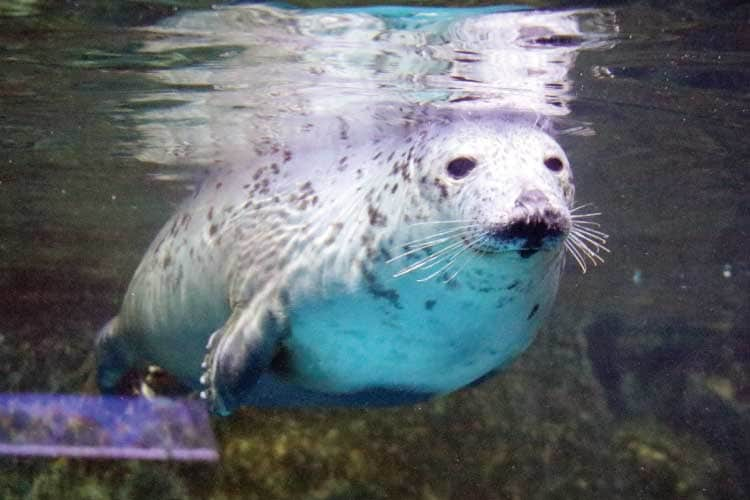

オスの大きな鼻が特徴的なハイイロアザラシ。

その容姿から彼らは“horseheads(ウマの頭の意)”と呼ばれることもあります。

また、その学名Halichoerus grypusは「鷲鼻の海のブタ」という意味になります。

そんないいように言われているハイイロアザラシですが、彼らの繁殖は非常に過酷です。

陸上で繁殖する場合、オスはメスが出産するころルッカリーという繁殖場に上陸し、メスを取り合うように定まらないなわばりを作ります。

この最長約2ヵ月になる期間、数日海に戻る個体もいますが、特にいい位置を維持している個体はまったく海に入らず、もちろん何も食べません。

食べないだけでなく、メスを手に入れるために競争しなければならないため、オスにとって繁殖というのは肉体的に非常に過酷なイベントとなっています。

これよりもっと大変なのがメスです。

特に過酷なのは育児です。

メスは子育てが終わるころ発情し、オスと交尾しますが、その前段階となる出産から子が離乳するまでの約3週の間、メスは海に入ることなく子に付き添い、授乳します。

これは例えば陸での授乳と海での採餌を繰り返すアシカの仲間とは異なる育児方法です。

ここで特筆すべきは、ハイイロアザラシの母乳中の脂肪量です。

彼らの母乳には鰭脚類、いや哺乳類の中でもきわめて高い割合の脂肪が含まれています。

母乳に占める脂肪の割合は、例えばヒトでは5%未満、ウシで約4%、シロナガスクジラで25%前後、同じ鰭脚類のカリフォルニアアシカで約40%です。

そんな中、ハイイロアザラシの母乳のうち脂肪が占める割合はなんと60%。

半分以上が脂肪です。

これほどエネルギーがある母乳を飲む子供は、1日になんと1.5~3㎏も体重が増えます。

授乳期間は3週間と短いため、赤ちゃんは一気に成長します。

一方、高エネルギーの母乳を与える母親にとって、授乳はかなりの負担です。

しかもこの間メスは絶食しているため、体重は減るばかり。

子育てを終えた母親の体重は、子育て前と比べると、65~75㎏も減るそうです。

育児はハイイロアザラシの世界でも過酷。

しかし、ホワイトコートの可愛い我が子が独り立ちするために、短い期間ではあるものの母親は大変な思いをしてまで育てあげます。

こうした姿もまた、我々が親しみを覚えるところです。

ハイイロアザラシの生態

生息地

温帯および亜北極圏の海に生息します。

東部北大西洋、西部北大西洋、バルト海の地理的に3つの互いに孤立した個体群が存在し、それぞれ繁殖のタイミングが異なります。

ミトコンドリアDNAでは東部北大西洋個体群とバルト海個体群がより近縁となります。

形態

体長はオスが2~2.2m、メスが1.8~2m、体重はオスが260~350㎏、メスが150~200㎏と性的二型が顕著です。

真のアザラシである彼らには、アシカのように耳介はありません。

食性

ジェネラリストである彼らは、タイセイヨウダラやシロイトダラ、オオカミウオ、イカナゴ、ニシン、カレイ、タコ、イカ、甲殻類など様々なエサを食べますが、よく食べるのは10種未満です。

1日に自分の体重の4~6%を食べます。

また、ネズミイルカやゼニガタアザラシ、ハイイロアザラシの子を食べることもあります。

捕食者にはシャチの他、オジロワシやオオカモメなどが知られています。

行動・社会

繁殖期以外では、単独や時に大きな集団で見られることがあり、採餌も集団で行う場合があります。

水深120m以内の浅いところを泳ぎ、潜水時間も8分と短いです。

ただ、400m以上潜ることもできます。

あまり長い距離を移動しないとされますが、独立した若い個体は1,000㎞以上移動することがあるようです。

飼育下の個体から、彼らには音声学習能力があることが知られています。

繁殖

繁殖は地域によって異なり、9月から3月にかけて行われます。

氷上でも行われますが、その場合オスは陸上のように複数のメスを独占することはできません。

メスは約11ヵ月の妊娠期間の後、12~16㎏の白い赤ちゃんを一頭産みます。

子供は生後15~18日程度で離乳し、換毛が後に続きます。

性成熟には雌雄ともに3歳以降で達しますが、オスが実際に繁殖できるのは8歳以降です。

寿命は25~35年です。

人間とハイイロアザラシ

絶滅リスク・保全

ハイイロアザラシ猟は1万年以上前からあったとされます。

20世紀初めごろ狩猟が盛んとなり、バルト海ではそれまで8万~10万頭いたのが、1940年代には2万頭に激減してしまいます。

しかし、1960年代以降急速に増加に転じ、現在でも全個体群で増加傾向にあります。

全個体数は60万頭以上と推測されており、IUCNのレッドリストでは軽度懸念の評価です。

一方、PCBsやDDTなどの化合物や、漁具への絡まり、混獲などは脅威となっている可能性があります。

また、彼らはアザラシジステンパーウイルスの宿主で、彼ら自身が死ぬことは少ないものの、同所的に生息するゼニガタアザラシに移し、大量死を引き起こす可能性があります。

動物園

日本では神奈川県の八景島シーパラダイス、三重県の鳥羽水族館、大分県のうみたまごでハイイロアザラシを見ることができます。