カンジキウサギの基本情報

英名:Snowshoe Hare

学名:Lepus americanus

分類:兎形目 ウサギ科 ノウサギ属

生息地:カナダ、アメリカ合衆国

保全状況:LC〈軽度懸念〉

参考文献

周期的な個体数変動の謎

白い冬毛と、その名の由来となっている雪に埋もれない大きくて毛深い足が特徴的なカンジキウサギは、10年周期で個体数が変動することで有名です。

実はこの事実、遅くとも18世紀からすでに知られていたことがカナダの昔の文献からわかっています。

そうした資料の中でも特に、1671年に設立されたハドソン湾会社の毛皮の取引記録は重要な情報となり、20世紀初頭にはカンジキウサギの個体数の周期的変動が詳しく分析されました。

加えてこの取引記録から、カンジキウサギを主食とするカナダオオヤマネコの個体数が、カンジキウサギに少し遅れて同じような変動を見せることもわかりました。

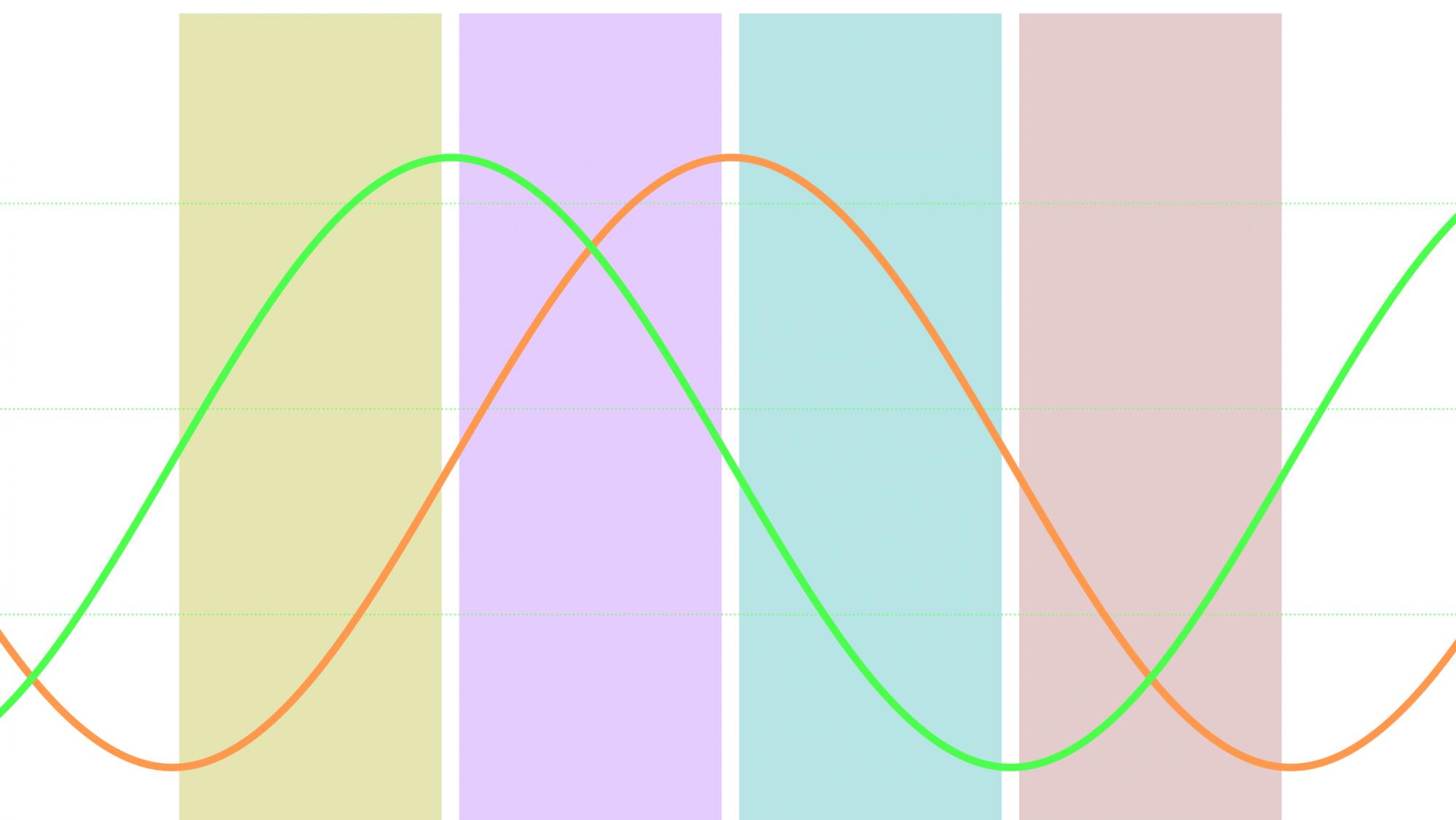

このカンジキウサギとカナダオオヤマネコの共振動(二つの個体群が同じ周期で変動すること)は、これを被食者と捕食者の関係で示したロトカ・ヴォルテラの捕食式という数学モデルに沿う、数少ない例の一つとしてよく取り上げられました。

しかし現在では、カンジキウサギの変動は、カナダオオヤマネコという捕食者だけと関係しているわけではないことがわかっています。

個体数が変動する理由には、エサの量や質、寄生虫や感染症の蔓延、捕食者、気候変動などが考えられますが、カンジキウサギの場合、このうち捕食者の影響が最も大きいと言われています。

カンジキウサギを食べる捕食者にはカナダオオヤマネコの他にも、コヨーテやオオカミ、キツネ類、イタチ類、猛禽類などがいます。

こうした捕食者にとって、他のエサとなるリスなどの動物が冬眠したり不活発になったりする冬には、カンジキウサギは非常に重要なエサとなります。

一方でカンジキウサギにとっては、様々な捕食者に狙われる環境は直接的に個体数にダメージを与えるだけでなく、間接的に非常にストレスです。

こうしたストレスは特に繁殖可能なメスに大きな影響を与え、産仔数が減少すること、そしてストレスはその子にも引き継がれることが知られています。

カンジキウサギの個体数の周期的振動についてはまだ不明な点がたくさんありますが、様々な次元で様々な要因が関わっていることは間違いなさそうです。

ちなみに、この周期的振動はカナダやアラスカ各地に波及的に広がることがわかっています。

これには捕食者の移動が関係しているようです。

例えばカナダオオヤマネコは、エサを探して数百㎞もの距離を移動することが珍しくありません。

こうしてカンジキウサギがいなくなった地域からいる地域に捕食者が移動することで、カンジキウサギの個体数が波及的に変動すると考えられています。

自然とはあまりにも無数の存在が織りなす不測の結果ですが、ゆえにそれを探検する面白さがあります。

カンジキウサギはそうしたことを教えてくれるいい例ではないでしょうか。

最後に、キリスト教社会において、生物の個体数が変動するという事実は、神が作った自然は完璧なバランスの上に成り立っているという考えに長らく反するものでしたが、カンジキウサギなどの例が詳細に研究されたことによって、今ではおよそ3割の生物に個体数の周期的変動が見られることがわかっており、キリスト教的自然観はもはや過去のものとなっています。

What Drives the 10-year Cycle of Snowshoe Hares? | BioScience | OXFORD ACADEIC

カンジキウサギの生態

分類

カンジキウサギは、ノウサギ属の中で最も早くに他と分岐しており、他のウサギとの交雑は報告されていません。

生息地

カンジキウサギは、ヌナブト準州を除くカナダ全域とアラスカ含むアメリカの一部地域に分布します。

亜寒帯の下生えが密な混交林に生息します。

形態

体長は36~52㎝、体重は1.4~1.6㎏、尾長は4~5㎝でオスの方がメスよりもわずかに小さくなります。

後ろ足の大きさは11~15㎝で、かんじきのように大きいおかげで雪に埋もれず歩くことができます。

カンジキウサギは、冬季に白色化する5種のウサギのうちの1種ですが、太平洋岸北西部の個体は冬になっても茶色のままです。

食性

夏には水分の多い草本類を食べますが、冬は木本類の枝葉を食べます。

捕食されたカンジキウサギの食べ残しを食べることがあるようですが、子殺しは未確認です。

他のウサギ同様、軟糞と呼ばれる糞を食べます。

捕食者にはオオヤマネコの他、アメリカワシミミズクやオオタカなどの猛禽類、クズリなどがいます。

特に子供は猛禽類だけでなく、キタリスやジリスなどに捕食されることもあります。

主に捕食により、カンジキウサギの85%は1歳まで生きられません。

行動・社会

カンジキウサギは単独性で、行動圏は他の個体と重複します。

薄明薄暮性ないし夜行性の彼らは、最速で40㎞/h以上で走ることができ、泳ぐこともできます。

寄生虫を落とすためか砂浴びもよくします。

成熟個体は捕食者を見つけると逃げ出しますが、若い個体は危機を感知すると固まる傾向にあります。

繁殖

繁殖は3~9月に行われます。オスもメスも複数の異性と交尾します。

メスは1年に最大4回出産することができます。

メスの妊娠期間は35~37日で、通常2~4匹の赤ちゃんを産みます。

赤ちゃんと母親は普通別で過ごし、5~10分続く授乳の時だけともに過ごします。

アラスカなどの北方の個体の方が南方の個体より早熟の傾向にあります。

これはより厳しい冬を乗り切るためと考えられています。

生後4週ほどで離乳し、分散していきます。

性成熟は約1歳ごろ、寿命は野生では長くて5年です。

人間とカンジキウサギ

絶滅リスク・保全

カンジキウサギの全体の個体数の約5%は、毛皮や肉目的で狩猟されていると言われています。

生息地の南の端の方では、コヨーテや生息地の破壊によって個体数が減少していると言われていますが、全体として個体数は安定しており、IUCNのレッドリストでも軽度懸念の評価です。

動物園

日本の動物園ではカンジキウサギを見ることができません。

白色化するウサギには、実はニホンノウサギも名を連ねていますが、日本で彼らを見た際はぜひ北米の白いウサギのことを思い出してあげてください。