ビクーニャの基本情報

英名:Vicuna

学名:Vicugna vicugna

分類:鯨偶蹄目 ラクダ科 ビクーニャ属

生息地:アルゼンチン、ボリビア、チリ、ペルー

保全状況:LC〈軽度懸念〉

かりとられるビクーニャ

アンデスの高山地帯に生息するビクーニャは、その寒さに耐えるために密な体毛を持っています。

容易に想像できることですが、その暖かく密な毛は長らく人々を魅了してきました。

インカ帝国の時代、ビクーニャは神の所有物とされ、帝国支配者のみがその毛皮を身に着けることを許されていました。

ビクーニャは“チャク”と呼ばれる技術でその毛を刈り取られ、生きたまま返されていました。

しかし、スペイン人によってインカ帝国が滅ぼされると、ビクーニャは入植者によってその毛だけでなく、肉や皮を目的として次々と狩られていきます。

まだインカ帝国が存続していた1500年ごろ、ビクーニャは150万~200万頭いたとされていますが、これが20世紀半ばには1万頭にまで激減してしまいます。

ビクーニャが絶滅の淵に立たされてようやく、人々は保護活動を行い始めます。

1975年、ビクーニャはワシントン条約附属書Ⅰに記載され、国際取引が禁止されます。

これを皮切りに、ビクーニャの個体数は次第に増えていきました。

その結果1996年には、ペルーの個体群とチリの北部の個体群のみ附属書Ⅱに記載され、その個体群についてはかつてのように生きたビクーニャからとれた毛だけが取引可能になります。

現在ビクーニャの全体の個体数は50万頭にまで回復しており、アルゼンチンやボリビア、エクアドルの個体群についても、生きた個体から刈り取られた毛のみ国際取引が認められています。

現在ペルーには全体の半分ちかくのビクーニャが住んでいるため、おのずとビクーニャの毛の最大輸出国となっています。

2017年には約57,000頭のビクーニャから約9,800㎏の毛が刈り取られ、そのうち約半分が輸出されています。

輸出された毛のうち、96%はイタリアが、残りを中国が輸入しています。

この取引によりペルーは年間230万ドルの収入を得ています。

ペルーに次いでビクーニャの個体数が多いボリビアでは、同じ年、約2,500㎏の毛がイタリアに輸出され、90万ドルの収入が生まれています。

こうして輸出された毛は服となり、最終的にヨーロッパやアメリカ、アジアの富裕層の手に渡りますが、ビクーニャの毛を刈る人々は貧困層であることが多いため、私たちはビクーニャ産業にも資本主義の闇を見ることができます。

人間とビクーニャどちらもが持続可能な生活を送るためには、こうした社会の格差をも刈り取る必要があります。

ビクーニャの生態

分類

ミナミビクーニャ(Vicugna vicugna vicugna)とより小さく胸の長い毛が特徴的なキタビクーニャ(V. vicugna mensalis)の2亜種が知られています。

アルゼンチンには前者だけ、ペルーとエクアドルには後者だけ、チリとボリビアには両者が生息しています。

生息地

ビクーニャはアンデス地方のアルティプラーノと呼ばれる高原を主な生息地としています。

そこの植生はプーナと呼ばれ、草本類や低木から成ります。

ビクーニャは標高3,000~5,000mの寒くて乾燥した環境で暮らします。

エクアドルには導入された個体群が存在します。

形態

体長は1.1~1.9m、肩高は0.7~1.1m、体高は約1.5m、体重は40~60㎏、尾長は15~25㎝で、ラクダ科では最小となります。

有蹄類では珍しく、下顎の前歯は一生伸び続け、前面にしかエナメル質がありません。

この歯は上あごの歯床盤に絶えず摩耗されています。

蹄はなく、指先はパッドで覆われています。

食性

ビクーニャのエサは、草本類が7割、低木が2割ほどを占めます。

植物から得られる水分だけでは足りないので、彼らは水を飲む必要があります。

そのため彼らの分布は水資源の有無に大きく左右されます。

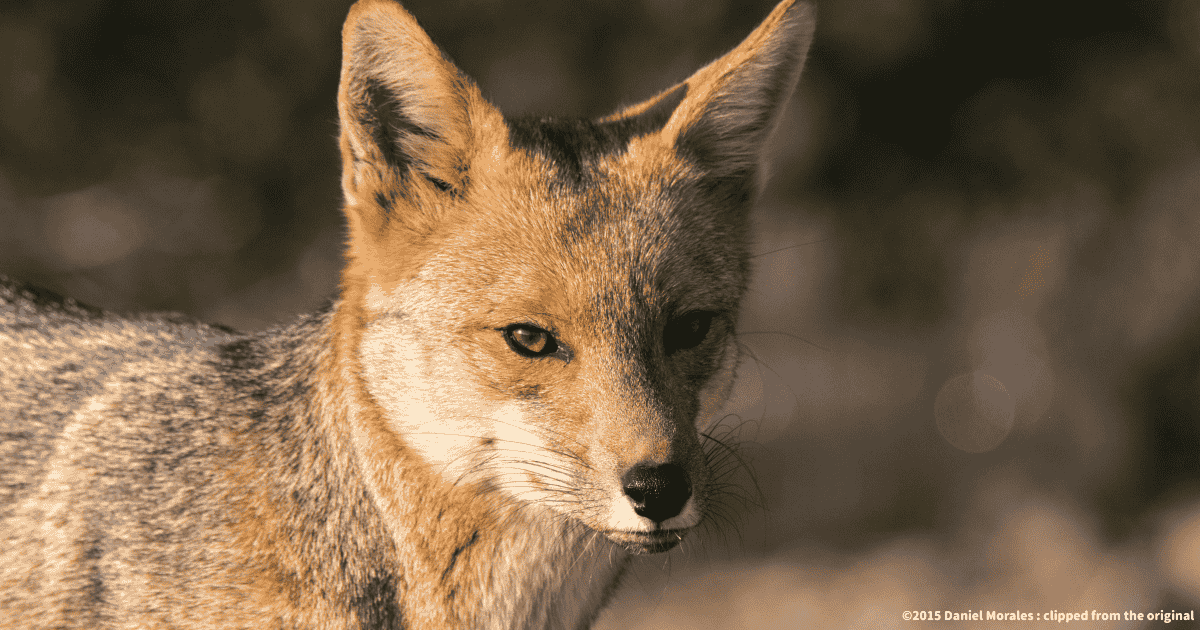

捕食者にはピューマやクルペオギツネがいます。

ピューマは地域によっては子供の死因の5割、大人の死因の9割を占める場合もあります。

夜や明け方は捕食者を避けるため、丘の険しい中腹で過ごします。

行動・社会

ビクーニャは5頭前後の単雄複雌の群れを作ります。

群れは定住性で、餌資源や繁殖資源を基に他と重複しないなわばりを築きます。

なわばりは18ha前後で、群れのオスは他のオスの侵入を許しません。

メスは必ず群れに所属しますが、オスは単独で行動したりオスだけの群れを作ったりします。

繁殖

メスは約11カ月の妊娠期間ののち、エサが豊富な夏に1頭の赤ちゃんを産みます。

有蹄類では生まれた直後の赤ちゃんを覆う膜などをなめとりますが、舌が短いためビクーニャでそれは見られません。

メスは出産後2週間で発情を再開します。

赤ちゃんは生後8ヵ月で離乳し、約1歳ごろ群れのオスに追われる形で群れを離れます。

オスは2~3歳で、メスは1~2歳で性成熟に達します。

寿命は15~20年です。

人間とビクーニャ

絶滅リスク・保全

ビクーニャはIUCNのレッドリストでは軽度懸念の評価ですが、個体数を減少させかねない脅威はいまだに存在します。

規制を逃れる密猟や、家畜との餌資源の競合、気候変動は大きな脅威です。

また、家畜との交雑も大きな問題です。

アルパカは6,000~7,000年前にビクーニャを家畜化したものとされていますが、アルパカは同じラクダ科のラマと人為的に交配しています。

このアルパカとビクーニャの交雑は、純粋なビクーニャという種の存続を脅かしかねません。

動物園

日本の動物園ではビクーニャを見ることはできません。

ただ、家畜種のアルパカは日本各地の動物園で見ることができます。

彼らを見た際には、ぜひ南米の野生種に思いをはせてあげてください。